|

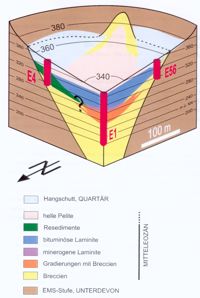

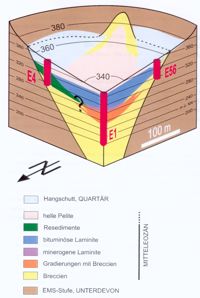

zu 1) Bei dem Eckfelder Fossilvorkommen handelt es sich tatsächlich um einen Maarkrater. Er hatte einen Durchmesser von 900-1000 m und eine Tiefe von bis zu 200 m. Binnen weniger Wochen füllte sich dieser Kessel mit Grundwasser - ein Maarsee entstand. Anhand der in Eckfeld erbohrten Ablagerungen wurde eine für Maare charakteristische (Lithozonen-Gliederung)Gesteinsfolge definiert (Pirrung, M. et al.2003), die nun für Vergleiche zur Verfügung steht und es erlaubt, die Entstehung ähnlicher Fossillagerstätten aufzuklären.

|

|

|

zu 2) In den beim Ausbruch des Maares geförderten und heute von den Seeablagerungen überdeckten vulkanischen Trümmermassen (Schlotbrekzien) stecken zahlreiche Basalte. Radiometrische Altersbestimmungen an einem solchen Basalt ergaben, dass das Eckfelder Maar 44,3 Mio. Jahre alt ist. Für festländische fossilführende Ablagerungen aus dem Eozän Europas ist dies der erste "goldene Nagel", der nun weltweit für Altersvergleiche zur Verfügung steht.

|

|

|

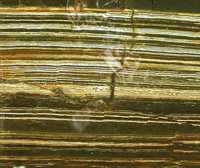

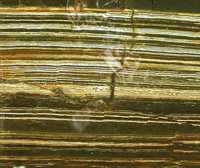

zu 3) Der Ölschiefer wurde im Jahresrhythmus gebildet. Bei seiner feinen, durchschnittlich 0,4 mm dicken Hell-Dunkel-Schichtung handelt es sich um sogenannte Warven, die jeweils ein Jahr repräsentieren. Die im Zentrum des Vorkommens noch vorhandenen Ölschiefer wurden über einen Zeitraum von 82.000 Jahren abgelagert. Bis zur Verlandung des Sees vergingen vermutlich ca. 250.000 Jahre.

|

|

|

zu 4) Die im Ölschiefer zu Millionen überlieferten Pollen zeigen, wie die beim Ausbruch des Maares lokal vernichtete Pflanzenwelt nach und nach die Umgebung des Maares zurückerobert und sich über Jahrzehntausende hinweg entwickelt hat.

|

|

|

zu 5) Die konservierten Pollen gestatten nicht nur die Rekonstruktion der Pflanzenwelt und deren Veränderungen über die Zeit sondern auch Rückschlüsse auf das damalige Klima. Auch in bestimmten, im See gebildeten Mineralen (z.B. Siderit) sind Informationen über Temperaturschwankungen und damit das Klima gespeichert. Die diesbezüglichen Analysen sind sehr aufwendig und noch nicht abgeschlossen.

Wie mathematische Auswertungen der Dickenvariation der Warven bewiesen haben, sind sogar Aussagen über die Aktivitätsschwankungen der Sonne möglich: Der Nachweis des 11-jährigen Schwabe-Zyklus (Sonnenflecken-Aktivität) und des ca. 22-jährigen Hale-Zyklus (Magnetfeldschwankungen) zeigen, dass die Sonne vor mehr als 44 Mio. Jahren das irdische Klima schon in der gleichen Weise beeinflusst hat wie heute.

|

|